ここから本文です。

このページでは、浜松市内で発生した感染症や、感染症発生動向調査事業により収集された情報を提供しています。

浜松市感染症発生動向調査週報・月報・病原体検出情報

浜松市感染症情報センターは、感染症発生動向調査事業に示されている「地方感染症情報センター」として、浜松市保健環境研究所内に設置されています。浜松市感染症情報センターでは、市内の感染症発生情報や、感染症発生動向調査事業に基づいて医療機関などから届け出のあった感染症などの情報を収集・分析し、週報あるいは月報の形にして公表しています。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づいて策定された「感染症発生動向調査事業実施要綱」により、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の的確な情報提供を目的としています。

本事業の対象となる疾病は、一類から五類に分類される感染症117疾病(擬似症を含む)で、下記のとおりとなっています。

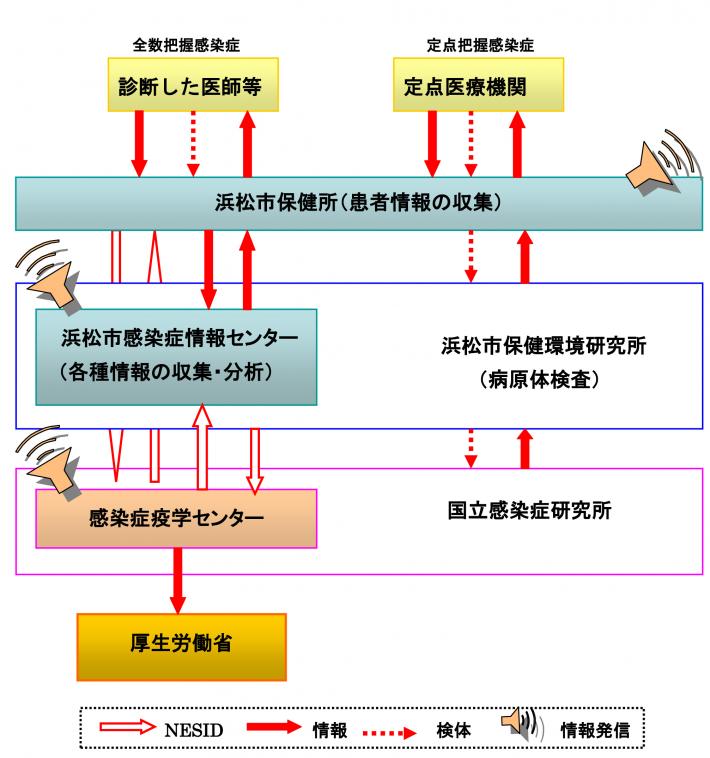

なお、「全数把握」とは診断した医師・獣医師に報告が義務付けられているもので、「定点把握」とは都道府県から指定された定点医療機関が週単位、あるいは月単位での報告を行うものです。

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)

| 感染症の種類 | 疾病名 |

|---|---|

| 一類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |

| 二類感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) |

| 三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |

| 四類感染症 | E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 |

| 五類感染症 | アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルパペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症 |

新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症 |

| 感染症の種類 | 疾病名 |

|---|---|

| 五類感染症 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)、水痘、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症 |

| 疑似症 | 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。 |

本事業では、都道府県が管内の医療機関に対して患者情報を報告する定点を指定しています。定点には、小児科定点、内科定点、眼科定点、性感染症(STD)定点および基幹定点があり、浜松市内では、小児科定点18機関、内科定点10機関、眼科定点3機関、STD定点5機関、基幹定点2機関が指定されています。

医療機関から保健所に報告された患者情報は、「感染症サーベイランスシステム(NESID)」に登録され、その情報は浜松市感染症情報センター(地方感染症情報センター)、静岡県感染症情報センター(基幹地方感染症情報センター)および国立感染症研究所感染症疫学センター(中央感染症情報センター)にて収集・分析され、情報発信されています。また、医療機関で分離された病原体は浜松市保健環境研究所にて検査を実施し、その情報もNESIDに登録されると共に、医療機関に還元されます。